認知症の現状と認知症予防重視の背景

高度成長期を支えた団塊の世代が高齢期を迎え、65歳以上の人口はすでに3,600万人を超えました。「3.5人に1人が高齢者」という社会を生き抜くために何ができるか。高齢者が同じ高齢者を手助けする「老老支援」も広がっています。

急速に広がる認知症高齢者

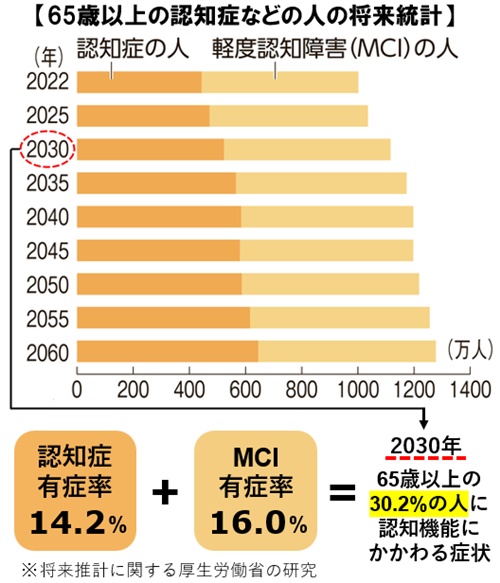

最近、厚生労働省は、認知症の高齢者は2022年で443万人、2030年見込みで523万人となり、65歳以上の人口の14%にのぼるとの調査結果を公表しました(2024年5月)。2050には587万人、2060年には645万人に達するとも予測されています。

さらに、軽度認知機能障害(MCI)と言われる予備軍が2030年には593万人になると見込まれており、過去の実績では5年後には約半数で認知症になるとみられています。

厚生労働省は、認知症の急増に対する対策として、従来は「早期発見、早期治療」を掲げていましたが、このままでは介護保険の財政が破綻するだけでなく、なによりも家庭において精神的・肉体的・経済的な負担に耐えられなくなってしまいます。

そこで、2012年に、新たな施策として「症状の初期段階からの発症の予防」と「発症する前の段階からの予防」を中心に予防支援を呼びかけ、2019年には認知症の方との「共生と予防」を掲げ2025年の認知症高齢者削減のめどを打ち出しました(70歳代で2%減)。

まず、「予備軍」と言われる軽度認知機能障害(MCI)にならないことです。

・脳血管型認知症に向かわないよう、生活習慣の改善でメタボを防止し(脂肪・血圧・血糖の管理)、原因となる脳梗塞・脳出血等を防げばよいのです。

・アルツハイマー型認知症に向かわないためにも、生活習慣を改善してアミロイドβの蓄積を抑えることが必要で、脳への刺激も有効だと言われています。

次に、「予備軍」(MCI)かどうかを早期に発見し、認知症になるのを阻止することです。・MCIかどうかは、歩行速度とバランスでわかる、とも言われてきています。

このようなことから、認知症予防のキーは、「適度な運動」(息がはずむ程度の早歩き=有酸素運動など)と「バランスのとれた食事」にあると言われているのです(その他、ゲームなどのトレーニング、血圧管理)。

そこで、認知症予防の総合的・基礎的な手段を学習する「認知症予防支援相談士」を創設するとともに、バランスのとれた食事により予防法を学ぶ「認知症予防食生活支援指導員」、適度な運動により予防法を学ぶ「認知症予防音楽ケア体操指導員」の資格を設けてきました。認知症予防の専門知識と技術をもった人材を育成し、専門職の資質の向上を目的に人材を評価し認定する資格です。

これらの資格は、従来、一般財団法人国際技能・技術振興財団が実施してきましたが、2024年12月より、認知症・フレイル予防に特化した認知症・フレイル予防推進協会がプログラムを継承し、さらなる発展と普及を期することになりました。

認知症予防認定資格のご紹介

認定資格 01

認知症予防支援相談士

今後、高齢者をはじめ、地域社会や職場において認知症予防への関心を高めるため、多くの人に認知症予防の知識を理解していただくことが重要課題です。「認知症予防支援相談士」は、認知症予防の専門知識の習得と資質向上を目的に、評価・認定をする認定資格です。

認定資格 02

認知症予防食生活支援指導員

認知症予防の対策として、「適度な運動」と「バランスのとれた食生活」が効果的といわれています。認知症予防食生活支援指導員とは、認知症の予防を目的とする「食生活改善」の知識と理解を習得し、予防活動を通して、高齢者の健康維持のために、地域社会や職場で活躍する支援指導員です。現在、その必要性は非常に注目されています。

認定資格 03

認知症予防予防音楽ケア体操指導員

「音楽ケア体操」による適度な運動は、脳の血流を促し、老化防止と健康維持、そして、認知症予防に最適とされています。歌いながら運動をする「ながら運動」で楽しく脳を活性化します。地域社会や職場、ならびに福祉施設等において「音楽ケア体操」を普及し、幅広く活躍ができる指導員の養成と専門資質の向上をめざします。